政府が推進する「脱FAX」にはメリットも多いですが注意点もあります。そこで本記事では、FAXの廃止が進む理由やメリット、取り組みへの注意点、FAX業務の改善事例などをご紹介します。DX化・ペーパーレス化を検討している方は、ぜひご覧ください。

- 目次

-

- 国内の世帯におけるFAXの保有状況

- FAX廃止が進む背景とは

- ・ペーパーレス化の動きが活発化

- ・官公庁・行政で取り組み

- ・電子帳簿保存法の改正

- FAX廃止によるメリットとは

- ・ペーパーレス化の促進

- ・業務効率化

- ・DX推進基盤の構築

- ・テレワークへの対応

- ・ セキュリティ・ガバナンスの強化

- FAX廃止を推進するときのポイント・注意点

- ・取引先への配慮

- ・段階的に移行

- ・電子帳簿保存法への対応

- FAXを代替する手法

- ・データ共有サービス

- ・インターネットFAXの導入

- ・ビジネスチャットツールの導入

- ・AI OCRよる読み取りを導入

- FAX業務自動化の業務改善事例の紹介

- ・FAX受注業務をQanat Universeペーパーレスソリューションで自動化

- ・帳票配信サービスと連携し請求業務の自動化

- まとめ

1843年にイギリス人発明家によって作られ、その後多くの改良を経てきたFAX(facsimile /ファクシミリ)。日本には1924年に伝わり、こんにちに至るまで多くの方々の業務や生活を支えてきました。 そんなFAXですが、近年では「FAXを使用する業務のデジタル化」を検討・推進する企業が増えており、ますますDX化の動きは活発になっています。 そこで今回は、国内世帯におけるFAXの保有状況に加えて、FAX廃止のメリットや注意点、FAXの代替手法などをご紹介します。FAX廃止の事例についても触れているので、ぜひご参考にしてください。

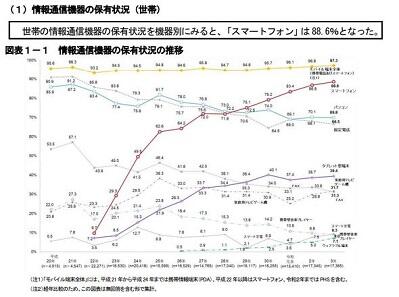

1. 国内の世帯におけるFAXの保有状況

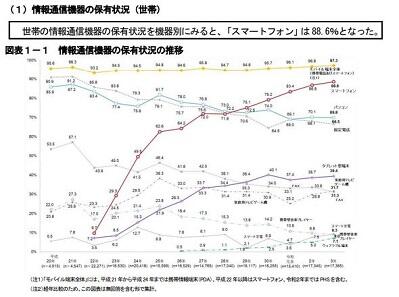

DX化などによりFAX廃止が叫ばれる昨今、FAXを保有する世帯がどれほどいるのか気になる方もいるのではないでしょうか。 総務省が実施した「令和3年通信利用動向調査」によると、世帯におけるFAXの保有状況は31.3%です。前年の33.6%から比べると2.3%減少しており、ここ10年では13.7%も下降しています。

引用元:総務省「令和3年通信利用動向調査の結果」

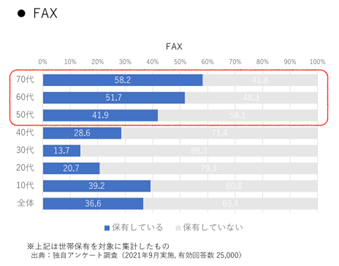

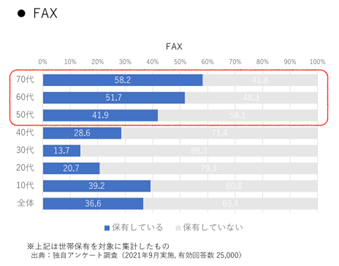

企業はさておき、家庭ではFAXを使用するには固定電話が必要になります。しかし、スマートフォンや携帯電話の使用が主になった近年では固定電話を持たない方が増えており、それに付随してFAXの保有状況も低下していると考えられます。 さらに、デジタル庁により過去実施されたアンケート調査によると、FAXを保有する世代は50代以降が多いという結果になっています。

引用元:デジタル庁「日本のデジタル度2021」

60代・70代では保有率が回答の半数を超える結果になっています。 このことからも、FAXの保有率・使用率が今後増えることはないと考えられるでしょう。

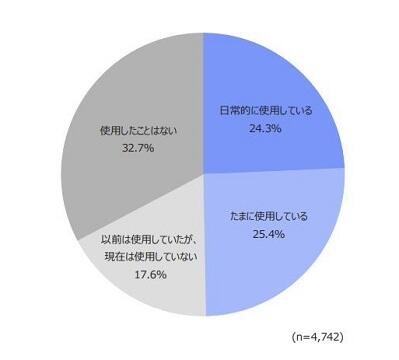

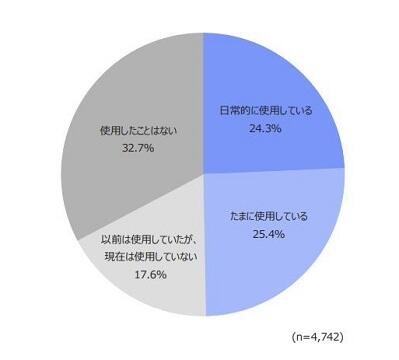

また、企業のFAX普及率を見ても、2006年の企業普及率は97.8%とほとんどの企業で利用されていたのに対し、 情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)が21年7月に、47都道府県の会社員約4000人(20~69歳)にFAXの利用状況を調査したところ、 49.7%が「勤務先でFAXを使用している」と回答しました。つまり、ほぼ半数以上の企業でFAXは廃止になっています。

引用元:情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)「ファクシミリの利用調査結果」

2. FAX廃止が進む背景とは

スマートフォンなどの普及により便利な世の中になったとはいえ、FAXはまだまだ現役という企業も少なくありません。むしろ、FAXがないと困るという企業は思った以上に多いかもしれません。 そんな中でもFAX廃止を進めようという動きがあるのは、おもに下記の理由が挙げられます。

ペーパーレス化の動きが活発化

DX化の一環からペーパーレスに取り組む企業は増えています。社内で扱う紙書類の電子データ化は「紙代や印刷代のコスト削減」「オフィスの省スペース化」「業務改善」などにつながるため、紙を大量に消費するFAXの廃止はペーパーレス化を実現したい企業にとって取り組むべき課題といえます。

官公庁・行政で取り組み

FAX廃止の動きは、官公庁や行政でも進められています。2022年8月、デジタル大臣に就任した河野太郎氏により政府でもFAX廃止に向けた取り組みを行う旨が表明されました。押印廃止に続くデジタル化への取り組みは、各省庁からの反発を受けながらも徐々に浸透しています。

電子帳簿保存法の改正

電子帳簿保存法の改正もFAX廃止の動きを加速させる要因です。法改正により帳簿書類の電子的保存要件が緩和され、それに伴い電子取引データの保存が義務化されます。つまり、今後FAXで受信した書面(紙)を帳簿書類として使用することができなくなるということです。もちろん移行への猶予期間は設けられていますが(2023年12月31日まで)、それ以降はFAXで受信した書類の保存方法を変更する必要があります。

3. FAX廃止によるメリットとは

こちらでは、FAX廃止における5つのメリットについてご紹介します。

ペーパーレス化の促進

FAXを廃止することで、FAXを送る側と受け取る側の双方で紙の消費を抑えられます。また、印刷や設備、メンテナンス、書類の保管場所など、あらゆるコストの削減にもつながります。SDGsの観点でもペーパーレス化は重要視されているため、企業の好感度を高める意味でも大きな役割を果たすはずです。

業務効率化

FAXの使用には「送信前に連絡する」「送り状を作成する」「大量の書類は送らない」など独自のマナーがあります。これにより無駄な業務が発生しがちですが、FAXを廃止すれば非効率な業務がなくなるため業務効率化につながります。

DX推進基盤の構築

DX推進には電子データの活用が必要不可欠です。情報伝達手段をデジタル化し、これまでFAXでやり取りしていた紙書面の情報を電子データとして使用できればDX化の流れを構築できます。

テレワークへの対応

FAXを送る、または取引先などから届くFAXの内容を確認するには、オフィスにいなくてはならないため非効率です。FAXを廃止し情報伝達手段をデジタル化すれば、テレワークに対応できるようになるため効率的に業務を行えます。

セキュリティ・ガバナンスの強化

FAXの廃止はセキュリティ・ガバナンスの強化になります。FAX書類はオフィスにいれば誰でも閲覧できますし、無断持ち出しのリスクもゼロではありません。しかし、電子データでやり取りすれば閲覧権限を設定したり、受信する人を限定したり、証跡管理機能などでデータ改ざんを抑止したりできます。

4. FAX廃止を推進するときのポイント・注意点

FAXの廃止に向けた取り組みを行う際は、下記のことに注意しましょう。

取引先への配慮

FAXでやり取りをしている取引先がいるなら、自社都合でFAX廃止を行うのは避けるべきです。取引先の業務環境によってはFAXが最適解というケースもあるでしょう。 取引先へFAXの廃止を検討していることを伝えた上で、取引先の負担なども考慮しながら代替手法を提案するなど真摯に対応することが大切です。

段階的に移行

FAX廃止はすぐに行えるものではないため、段階的に代替手法へ移行するよう進めましょう。「社内の業務連絡をデジタル化する」「一部の取引先から電子帳票サービスの使用をはじめる」「FAX文書をOCR(光学文字認識)でデータ化する」など、少しずつデジタル化して慣れることが大切です。

電子帳簿保存法への対応

FAXを廃止するなら、電子帳簿保存法への対応を行う必要があります。ツールやソフトウェアなどを導入してデジタル化を進め、電子保存に対応できるようにしましょう。

5. FAXを代替する手法

FAXの代替手法には、下記のものが挙げられます。

データ共有サービス

クラウドストレージなどのデータ共有サービスを利用すれば、大切なデータを仮想空間上に保管できます。権限を持っている方なら誰でもアクセスできますし、ストレージを増やせば多くのデータを安全に保管・管理することが可能です。

インターネットFAXの導入

インターネットに接続したデバイスを使用してFAXを送受信する「インターネットFAX」もあります。FAXに慣れている方に受け入れられやすいため、段階的な移行を目指すなら有効な手段といえるでしょう。

ビジネスチャットツールの導入

ビジネスチャットツールの導入もおすすめです。メールよりも気軽にやり取りができる他、グループ機能を使えば限定したメンバーでやり取りが可能です。データのやり取りも簡単に行えるので、FAXの代替手法にぴったりでしょう。

AI OCRよる読み取りを導入

「AI OCR」とは、OCR(光学文字認識)にAIの機能を搭載したもの。文字認識精度が高いため、崩したようなクセのある手書き文字なども認識可能です。FAXの書類をAI OCRで読み取れば、手入力の手間を省きつつ電子データ化できます。

AI OCRについて詳しく知りたい方はこちら

6. FAX業務自動化の業務改善事例の紹介

こちらでは、FAX業務自動化を叶えた2社の事例をご紹介します。

FAX受注業務をQanat Universeペーパーレスソリューションで自動化

株式会社文理様では、FAXで送られる注文書の処理に課題を感じていたそうです。送られてくるFAX用紙のパターンが複数あることでミスが多くなり、また受注量が多いため処理に時間がかかっていました。 そこで「kintone」と「AI-OCR」を「Qanat Universe」で連携し、FAX注文書の自動取り込みを実施したところ、ミスの減少、処理時間の短縮、人手不足の改善、テレワーク対応が可能になりました。

株式会社文理様の事例詳細はこちら

帳票配信サービスと連携し請求業務の自動化

オザックス株式会社様は、請求業務のデジタル化という課題を抱えていました。月に数万枚も発行する紙の請求書は生産性低下を招く要因に。それを解消するため、請求書の発行・発送を自動化するソリューションを探していたそうです。 「Qanat」を経由し帳票配信サービス「@Tovas」に連携し、請求業務の自動化を実現。事務作業と郵送のコストが削減できた他、請求書などの配信に使用していたFAXサーバーを監視する必要がなくなったため、担当者がコア業務に注力できるようになりました。

オザックス株式会社様の事例詳細はこちら

まとめ

DX化・ペーパーレス化の推進や法改正により、FAX廃止の流れは加速していくことが予想されます。いざFAXを使わないようにしようとしたとき、混乱を招かないように早くから移行の準備を進めることが大切です。

JBアドバンスト・テクノロジー株式会社では、ペーパーレス化をサポートするさまざまなソリューションを提供しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

Qanat2.0について詳しく知りたい方はこちら

Qanat Universeについて詳しく知りたい方はこちら

現場でできる!\kintoneプラグイン/ 「 ATTAoo AI OCRパック」

“開発なし”でカンタン・スピーディ・低コストで即導入

『ATTAZoo AI OCRパック』は紙業務の効率化がなかなか進まない

チャレンジしたけどうまくいかず諦めてしまった皆様のために

「現場でできる」にとことんこだわったサービスです

『ATTAZoo AI OCRパック』なら

紙業務の課題を幅広く解決できます!

費用面や導入機関の不安

- 紙業務をデジタル化したいが、開発費用など高額で導入期間もかかりそう

|

工数が膨大で

ミスリスクも多発

|

手書き帳票への対応の手間

|

kintoneと連携することで開発なしに帳票をデータ化し

素早い業務改善を実現いたします

是非一度お悩みや、お話をお聞かせください

ATTAZoo AI OCRパックの詳細